Mientras conducían a Jesús a casa de Pilatos, el traidor Judas oyó lo que se decía en el pueblo, y entendió palabras semejantes a éstas: “Lo conducen ante Pilatos; el gran Consejo ha condenado al Galileo a muerte; tiene una paciencia excesiva, no responde nada, ha dicho sólo que era el Mesías, y que estaría sentado a la derecha de Dios; por eso le crucificarán; el malvado que le ha vendido era su discípulo, y poco antes aún había comido con Él el cordero pascual; yo no quisiera haber tomado parte en esa acción; que el Galileo, sea lo que sea, al menos no ha conducido a la muerte a un amigo suyo por el dinero: “¡verdaderamente ese miserable merecería ser crucificado!”. Entonces la angustia, el remordimiento y la desesperación luchaban en el alma de Judas. Huyó, corrió como un insensato hasta el templo, donde muchos miembros del Consejo se habían reunido después del juicio de Jesús. Se miraron atónitos, y con una risa de desprecio lanzaron una mirada altanera sobre Judas, que, fuera de sí, arrancó de su cintura las treinta piezas, y presentándoselas con la mano derecha, dijo con voz desesperada: “Tomad vuestro dinero, con el cual me habéis hecho vender al Justo; tomad vuestro dinero, y dejad a Jesús. Rompo nuestro pacto; he pecado vendiendo la sangre del inocente”. Los sacerdotes le despreciaron; retiraron sus manos del dinero que les presentaba, para no manchársela tocando la recompensa del traidor, y le dijeron: “¡Qué nos importa que hayas pecado! Si crees haber vendido la sangre inocente, es negocio tuyo; nosotros sabemos lo que hemos comprado, y lo hallamos digno de muerte!”. Estas palabras dieron a Judas tal rabia y tal desesperación, que estaba como fuera de sí; los cabellos se le erizaron; rasgó el cinturón donde estaban las monedas, las tiró en el templo, y huyó fuera del pueblo.

Lo vi correr como un insensato en el vale de Hinón. Satanás, bajo una forma horrible, estaba a su lado, y le decía al oído, para llevarle a la desesperación, ciertas maldiciones de los Profetas sobre este valle, donde los judíos habían sacrificado sus hijos a los ídolos. Parecía que todas sus palabras lo designaban, como por ejemplo: “Saldrán y verán los cadáveres de los que han pecado contra mí, cuyos gusanos no morirán, cuyo fuego no se apagará”. Después repetía a sus oídos: “Caín ¿dónde está tu hermano Abel? ¿qué has hecho? Su sangre me grita: eres maldito sobre la tierra, estás errante y fugitivo”. Cuando llegó al torrente de Cedrón, y vio el monte de los Olivos, empezó a temblar, volvió los ojos y oyó de nuevo estas palabras: “Amigo mío, ¿qué vienes a hacer? ¡Judas, tú vendes al Hijo del hombre con un beso!”. Penetrado de horror hasta el fondo de su alma, llegó al pie de la montaña de los Escándalos, a un lugar pantanoso, lleno de escombros y de inmundicias. El ruido de la ciudad llegaba de cuando en cuando a sus oídos con más fuerza, y Satanás le decía: “Ahora le llevan a la muerte; tú le has vendido; ¿sabes tú lo que hay en la ley? El que vendiere un alma entre sus hermanos los hijos de Israel, y recibiere el precio, debe ser castigado con la muerte. ¡Acaba contigo, miserable, acaba!”. Entonces Judas, desesperado, tomó su cinturón y se colgó de un árbol que crecía en un bajo y que tenía muchas ramas. Cuando se hubo ahorcado, su cuerpo reventó, y sus entrañas se esparcieron por el suelo.

Condujeron al Salvador a Pilatos por en medio de la parte más frecuentada de la ciudad. Caifás, Anás y muchos miembros del gran Consejo marchaban delante con sus vestidos de fiesta; los seguían un gran número de escribas y de judíos, entre los cuales estaban todos los falsos testigos y los perversos fariseos que habían tomado la mayor parte de la acusación de Jesús. A poca distancia seguía el Salvador, rodeado de soldados. Iba desfigurado por los ultrajes de la noche, pálido, la cara ensangrentada; y las injurias y los malos tratamientos continuaban sin cesar. Habían reunido mucha gente, para aparentar su entrada del Domingo de Ramos. Lo llamaban Rey, por burla; echaban delante de sus pies piedras, palos y pedazos de trapos; se burlaban de mil maneras de su entrada triunfal. Jesús debía probar en el camino cómo los amigos nos abandonan en la desgracia; pues los habitantes de Ofel estaban juntos a la orilla del camino, y cuando lo vieron en un estado de abatimiento, su fe se alteró, no pudiendo representarse así al Rey, al Profeta, al Mesías, al Hijo de Dios. Los fariseos se burlaban de ellos a causa de su amor a Jesús, y les decían: “Ved a vuestro Rey, saludadlo. ¿No le decís nada ahora que va a su coronación, antes de subir al trono? Sus milagros se han acabado; el Sumo Sacerdote ha dado fin a sus sortilegios”; y otros discursos de esta suerte.

Estas pobres gentes, que habían recibido tantas gracias y tantos beneficios de Jesús, se resfriaron con el terrible espectáculo que daban las personas más reverenciadas del país, los príncipes, los sacerdotes y el Sanhedrín. Los mejores se retiraron, dudando; los peores se juntaron al pueblo en cuanto les fue posible; pues los fariseos habían puesto guardias para mantener algún orden.

Eran poco más o menos las seis de la mañana, según nuestro modo de contar, cuando la tropa que conducía a Jesús llegó delante del palacio de Pilatos. Anás, Caifás y los miembros del Consejo se pararon en los bancos que estaban entre la plaza y la entrada del tribunal. Jesús fue arrastrado hasta la escalera de Pilatos, quien estaba sobre una especie de azotea avanzada. Cuando vio llegar a Jesús en medio de un tumulto tan grande, se levantó y habló a los judíos con aire de desprecio. “¿Qué venís a hacer tan temprano? ¿Cómo habéis puesto a ese hombre en tal estado? ¿Comenzáis tan temprano a desollar vuestras víctimas?”. Ellos gritaron a los verdugos: “¡Adelante, conducidlo al tribunal!”; y después respondieron a Pilatos: “Escuchad nuestras acusaciones contra ese criminal. Nosotros no podemos entrar en el tribunal para no volvernos impuros”. Los alguaciles hicieron subir a Jesús los escalones de mármol, y lo condujeron así detrás de la azotea desde donde Pilatos hablaba a los sacerdotes judíos. Pilatos había oído hablar mucho de Jesús. Al verle tan horriblemente desfigurado por los malos tratamientos y conservando siempre una admirable expresión de dignidad, su desprecio hacia los príncipes de los sacerdotes se redobló; les dio a entender que no estaba dispuesto a condenar a Jesús sin pruebas, y les dijo con tono imperioso: “¿De qué acusáis a este hombre?”. Ellos le respondieron: “Si no fuera un malhechor, no os lo hubiéramos presentado”. – “Tomadle, replicó Pilatos, y juzgadle según vuestra ley”. Los judíos dijeron: “Vos sabéis que nuestros derechos son muy limitados en materia de pena capital”. Los enemigos de Jesús estaban llenos de violencia y de precipitación; querían acabar con Jesús antes del tiempo legal de la fiesta, para poder sacrificar el Cordero pascual. No sabían que el verdadero Cordero pascual era el que habían conducido al tribunal del juez idólatra, en el cual temían contaminarse. Cuando el gobernador les mandó que presentasen sus acusaciones, lo hicieron de tres principales, apoyada cada una por diez testigos, y se esforzaron, sobre todo, en hacer ver a Pilatos que Jesús había violado los derechos del Emperador. Le acusaron primero de ser un seductor del pueblo, que perturbaba la paz pública y excitaba a la sedición, y presentaron algunos testimonios. Añadieron que seducía al pueblo con horribles doctrinas, que decía que debían comer su carne y beber su sangre para alcanzar la vida eterna. Pilatos miró a sus oficiales sonriéndose, y dirigió a los judíos estas palabras picantes: “Parece que vosotros queréis seguir también su doctrina y alcanzar la vida eterna, pues queréis comer su carne y beber su sangre”. La segunda acusación era que Jesús excitaba al pueblo, a no pagar el tributo al Emperador. Aquí Pilatos, lleno de cólera, los interrumpió con el tono de un hombre encargado especialmente de esto, y les dijo: “Es un grandísimo embuste; yo debo saber eso mejor que vosotros”. Entonces los judíos pasaron a la tercera acusación. “Este hombre oscuro, de baja extracción, se ha hecho un gran partido, se ha hecho dar los honores reales; pues ha enseñado que era el Cristo, el ungido del Señor, el Mesías, el Rey prometido a los judíos, y se hace llamar así”. Esto fue también apoyado por diez testigos. Cuando dijeron que Jesús se hacía llamar el Cristo, el Rey de los judíos, Pilatos pareció pensativo. Fue desde la azotea a la sala del tribunal que estaba al lado, echó al pasar una mirada atenta sobre Jesús, y mandó a los guardias que se lo condujeran a la sala. Pilatos era un pagano supersticioso, de un espíritu ligero y fácil de perturbar. No ignoraba que los Profetas de los judíos les habían anunciado, desde mucho tiempo, un ungido del Señor, un Rey libertador y Redentor, y que muchos judíos lo esperaban. Pero no creía tales tradiciones sobre un Mesías, y si hubiese querido formarse una idea de ellas, se hubiera figurado un Rey victorioso y poderoso, como lo hacían los judíos instruidos de su tiempo y los herodianos. Por eso le pareció tan ridículo que acusaran a aquel hombre, que se le presentaba en tal estado de abatimiento, de haberse tenido por ese Mesías y por ese Rey.

Pero como los enemigos de Jesús habían presentado esto como un ataque a los derechos del Emperador, mandó traer al Salvador a su presencia para interrogarle. Pilatos miró a Jesús con admiración, y le dijo: “¿Tú eres, pues, el Rey de los judíos?”. Y Jesús respondió: “¿Lo dices tú por ti mismo, o porque otros te lo han dicho de mí?”. Pilatos, picado de que Jesús pudiera creerle bastante extravagante para hacer por sí mismo una pregunta tan rara, le dijo: “¿Soy yo acaso judío para ocuparme de semejantes necedades? Tu pueblo y sus sacerdotes te han entregado a mis manos, porque has merecido la muerte. Dime lo que has hecho”. Jesús le dijo con majestad: “Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuese de este mundo, yo tendría servidores que combatirían por mí, para no dejarme caer en las manos de los judíos; pero mi reino no es de este mundo”. Pilatos se sintió perturbado con estas graves palabras y le dijo con tono más serio: “¿Tú eres Rey?”. Jesús respondió: “Como tú lo dices, yo soy Rey. He nacido y he venido a este mundo para dar testimonio de la verdad. El que es de la verdad, escucha mi voz”. Pilatos le miró, y dijo, levantándose: “¡La verdad! ¿Qué es la verdad?”. Hubo otras palabras, de que no me acuerdo bien. Pilatos volvió a la azotea: no podía comprender a Jesús; pero veía bien que no era un rey que pudiera dañar al Emperador, pues no quería ningún reino de este mundo. Y el Emperador se inquietaba poco por los reinos del otro mundo. Y así gritó a los príncipes de los sacerdotes desde lo alto de la azotea: “No hallo ningún crimen en este hombre”. Los enemigos de Jesús se irritaron, y por todas partes salió un torrente de acusaciones contra Él. Pero el Salvador estaba silencioso, y oraba por los pobres hombres; y cuando Pilatos se volvió hacia Él, diciéndole: “¿No respondes nada a esas acusaciones?”, Jesús no dijo una palabra. De modo que Pilatos, sorprendido, le volvió a decir: “Yo veo bien que no dicen más que mentiras contra ti”. Pero los acusadores continuaron hablando con furor, y dijeron: “¡Cómo!, ¿no halláis crimen contra Él? ¿Acaso no es un crimen el sublevar al pueblo y extender su doctrina en todo el país, desde la Galilea hasta aquí?”. Al oír la palabra Galilea, Pilatos reflexionó un instante, y dijo: “¿Este hombre es Galileo y súbdito de Herodes?”. “Sí – respondieron ellos -: sus padres han vivido en Nazareth, y su habitación actual es Cafarnaum”. “Si es súbdito de Herodes – replicó Pilatos – conducidlo delante de él: ha venido aquí para la fiesta, y puede juzgarle”. Entonces mandó conducir a Jesús fuera del tribunal, y envió un oficial a Herodes para avisarle que le iban a presentar a Jesús de Nazareth, súbdito suyo. Pilatos, muy satisfecho con evitar así la obligación de juzgar a Jesús, deseaba por otra parte hacer una fineza a Herodes, quien estaba reñido con él, y quería ver a Jesús. Los enemigos del Salvador, furiosos de ver que Pilatos los echaba así en presencia de todo el pueblo, hicieron recaer su rencor sobre Jesús. Lo ataron de nuevo, y lo arrastraron, llenándolo de insultos y de golpes en medio de la multitud que cubría la plaza hasta el palacio de Herodes. Algunos soldados romanos se habían juntado a la escolta. Claudia Procla, mujer de Pilatos, le mandó a decir que deseaba muchísimo hablarle; y mientras conducían a Jesús a casa de Herodes, subió secretamente a una galería elevada, y miraba la escolta con mucha agitación y angustia.

Durante esta discusión, la Madre de Jesús, Magdalena y Juan estuvieron en una esquina de la plaza, mirando y escuchando con un profundo dolor. Cuando Jesús fue conducido a Herodes, Juan acompañó a la Virgen y a Magdalena por todo el camino que había seguido Jesús. Así volvieron a casa de Caifás, a casa de Anás, a Ofel, a Getsemaní, al jardín de los Olivos, y en todos los sitios, donde el Señor se había caído o había sufrido, se paraban en silencio, lloraban y sufrían con Él. La Virgen se prosternó más de una vez, y besó la tierra en los sitios en donde Jesús se había caído.

Este fue el principio del Via Crucis y de los honores rendidos a la Pasión de Jesús, aun antes de que se cumpliera. La meditación de la Iglesia sobre los dolores de su Redentor comenzó en la flor más santa de la humanidad, en la Madre virginal del Hijo del hombre. La Virgen pura y sin mancha consagró para la Iglesia el Vía Crucis, para recoger en todos los sitios, como piedras preciosas, los inagotables méritos de Jesucristo; para recogerlos como flores sobre el camino y ofrecerlos a su Padre celestial por todos los que tienen fe. El dolor había puesto a Magdalena como fuera de sí. Su arrepentimiento y su gratitud no tenían límites, y cuando quería elevar hacia Él su amor, como el humo del incienso, veía a Jesús maltratado, conducido a la muerte, a causa de sus culpas, que había tomado sobre sí. Entonces sus pecados la penetraban de horror, su alma se le partía, y todos esos sentimientos se expresaban en su conducta, en sus palabras y en sus movimientos. Juan amaba y sufría. Conducía por la primera vez a la Madre de Dios por el camino de la cruz, donde la Iglesia debía seguirla, y el porvenir se le aparecía.

El Tetrarca Herodes tenía su palacio situado al norte de la plaza, en la parte nueva de la ciudad, no lejos del de Pilatos. Una escolta de soldados romanos se había juntado a la de los judíos, y los enemigos de Jesús, furiosos por los paseos que les hacían dar, no cesaban de ultrajar al Salvador y de maltratarlo. Herodes, habiendo recibido el aviso de Pilatos, estaba esperando en una sala grande, sentado sobre almohadas que formaban una especie de trono. Los príncipes de los sacerdotes entraron y se pusieron a los lados, Jesús se quedó en la puerta. Herodes estuvo muy satisfecho al ver que Pilatos le reconocía, en presencia de los sacerdotes judíos, el derecho de juzgar a un Galileo. También se alegraba viendo delante de su tribunal, en estado de abatimiento, a ese Jesús que nunca se había dignado presentársele. Había recibido tantas relaciones acerca de Él, de parte de los herodianos y de todos sus espías, que su curiosidad estaba excitada. Cuando Herodes vio a Jesús tan desfigurado, cubierto de golpes, la cara ensangrentada, su vestido manchado, aquel príncipe voluptuoso y sin energía sintió una compasión mezclada de disgusto. Profirió el nombre de Dios, volvió la cara con repugnancia, y dijo a los sacerdotes: “Llevadlo, limpiadlo; ¿cómo podéis traer a mi presencia un hombre tan lleno de heridas?”. Los alguaciles llevaron a Jesús al vestíbulo, trajeron agua y lo limpiaron, sin cesar de maltratarlo. Herodes reprendió a los sacerdotes por su crueldad; parecía que quería imitar la conducta de Pilatos, pues también les dijo: “Ya se ve que ha caído entre las manos de los carniceros; comenzáis las inmolaciones antes de tiempo”. Los príncipes de los sacerdotes reproducían con empeño sus quejas y sus acusaciones. Herodes, con énfasis y largamente, repitió a Jesús todo lo que sabía de Él, le hizo muchas preguntas y le pidió que hiciera un prodigio. Jesús no respondía una palabra, y estaba delante de él con los ojos bajos, lo que irritó a Herodes. Me fue explicado que Jesús no habló, por estar Herodes excomulgado, a causa de su casamiento adúltero con Herodías y de la muerte de Juan Bautista. Anás y Caifás se aprovecharon del enfado que le causaba el silencio de Jesús, y comenzaron otra vez sus acusaciones: añadieron que había llamado a Herodes una zorra, y que pretendía establecer una nueva religión. Herodes, aunque irritado contra Jesús, era siempre fiel a sus proyectos políticos. No quería condenar al que Pilatos había declarado inocente, y creía conveniente mostrarse obsequioso hacia el gobernador en presencia de los

príncipes de los sacerdotes. Llenó a Jesús de desprecios, y dijo a sus criados y a sus guardias, cuyo número se elevaba a doscientos en su palacio: “Tomad a ese insensato, y rendid a ese Rey burlesco los honores que merece. Es más bien un loco que un criminal”. Condujeron al Salvador a un gran patio, donde lo llenaron de malos tratamientos y de escarnio. Uno de ellos trajo un gran saco blanco y con grandes risotadas se lo echaron sobre la cabeza a Jesús. Otro soldado trajo otro pedazo de tela colorada, y se la pusieron al cuello. Entonces se inclinaban delante de Él, lo empujaban, lo injuriaban, le escupían, le pegaban en la cara, porque no había querido responder a su Rey. Le hacían mil saludos irrisorios, le arrojaban lodo, tiraban de Él

como para hacerle danzar; habiéndolo echado al suelo, lo arrastraron hasta un arroyo que rodeaba el patio, de modo que su sagrada cabeza pegaba contra las columnas y los ángulos de las paredes. Después lo levantaron, para renovar los insultos. Su cabeza estaba ensangrentada y lo vi caer tres veces bajo los golpes; pero vi también ángeles que le ungían la cabeza, y me fue revelado que sin este socorro del cielo, los golpes que le daban hubieran sido mortales. El tiempo urgía, los príncipes de los sacerdotes tenían que ir al templo, y cuando supieron que todo estaba dispuesto como lo habían mandado, pidieron otra vez a Herodes que condenara a Jesús; pero éste,para conformarse con las ideas de Pilatos, le mandó a Jesús cubierto con el vestido de escarnio.

Los enemigos de Jesús le condujeron de Herodes a Pilatos. Estaban avergonzados de tener que volver al sitio donde había sido ya declarado inocente. Por eso tomaron otro camino mucho más largo, para presentarle en medio de su humillación a otra parte de la ciudad, y también con el fin de dar tiempo a sus agentes para que agitaran los grupos conforme a sus proyectos. Ese camino era más duro y más desigual, y todo el tiempo que duró no cesaron de maltratar a Jesús. La ropa que le habían puesto le impedía andar, se cayó muchas veces en el lodo, lo levantaron a patadas, y dándole palos en la cabeza; recibió ultrajes infinitos, tanto de parte de los que le conducían, como del pueblo que se juntaba en el camino. Jesús pedía a Dios no morir, para poder cumplir su pasión y nuestra redención. Eran las ocho y cuarto cuando llegaron al palacio de Pilatos. La Virgen Santísima, Magdalena, y otras muchas santas mujeres, hasta veinte, estaban en un sitio, donde lo podían oír todo. Un criado de Herodes había venido ya a decir a Pilatos que su amo estaba lleno de gratitud por su fineza, y que no habiendo hallado en el célebre Galileo más que un loco estúpido, le había tratado como tal, y se lo volvía. Los alguaciles hicieron subir a Jesús la escalera con la brutalidad ordinaria; pero se enredó en su vestido, y cayó sobre los escalones de mármol blanco, que se tiñeron con la sangre de su cabeza sagrada; el pueblo reía de su caída y los soldados le pegaban para levantarlo. Pilatos avanzó sobre la azotea, y dijo a los acusadores de Jesús: “Me habéis traído a este hombre, como a un agitador del pueblo, le he interrogado delante de vosotros y no le he hallado culpable del crimen que le imputáis. Herodes tampoco le encuentra criminal. Por consiguiente, le mandaré azotar y dejarle”. Violentos murmullos se elevaron entre los fariseos.Era el tiempo en que el pueblo venía delante del gobernador romano para pedirle, según una antigua costumbre, la libertad de un preso. Los fariseos habían enviado sus agentes con el fin de excitar a la multitud, a no pedir la libertad de Jesús, sino su suplicio. Pilatos esperaba que pedirían la libertad de Jesús, y tuvo la idea de dar a escoger entre Él y un insigne criminal, llamado Barrabás, que horrorizaba a todo el mundo. Hubo un movimiento en el pueblo sobre la plaza: un grupo se adelantó, encabezado por sus oradores, que gritaron a Pilatos: “Haced lo que habéis hecho siempre por la fiesta”. Pilatos les dijo: “Es costumbre que liberte un criminal en la Pascua. ¿A quién queréis que liberte: a Barrabás o al Rey de los Judíos, Jesús, que dicen el ungido del Señor?”.

A esta pregunta de Pilatos hubo alguna duda en la multitud, y sólo algunas voces gritaron: “¡Barrabás!”. Pilatos, habiendo sido llamado por un criado de su mujer, salió de la azotea un instante, y el criado le presentó la prenda que él le había dado, diciéndole: “Claudia Procla os recuerda la promesa de esta mañana”. Mientras tanto los fariseos y los príncipes de los sacerdotes estaban en una grande agitación, amenazaban y ordenaban. Pilatos había devuelto su prenda a su mujer, para decirle que quería cumplir su promesa, y volvió a preguntar con voz alta: “¿Cuál de los dos queréis que liberte?”. Entonces se elevó un grito general en la plaza: “No queremos a este, sino a Barrabás”. Pilatos dijo entonces: “¿Qué queréis que haga con Jesús, que se llama Cristo?”. Todos gritaron tumultuosamente: “¡Que sea crucificado!, ¡que sea crucificado!”. Pilatos preguntó por tercera vez: “Pero, ¿qué mal ha hecho? Yo no encuentro en Él crimen que merezca la muerte. Voy a mandarlo azotar y dejarlo”. Pero el grito “¡crucificadlo!, ¡crucificadlo!” se elevó por todas partes como una tempestad infernal; los príncipes de los sacerdotes y los fariseos se agitaban y gritaban como furiosos. Entonces el débil Pilatos dio libertad al malhechor Barrabás, y condenó a Jesús a la flagelación.

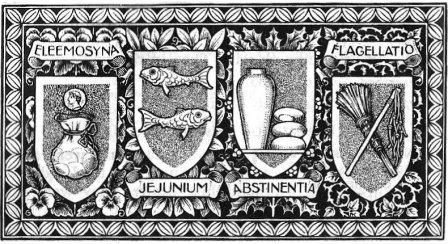

XV Flagelación de Jesús

Pilatos, juez cobarde y sin resolución, había pronunciado muchas veces estas palabras, llenas de bajeza: “No hallo crimen en Él; por eso voy a mandarle azotar y a darle libertad”. Los judíos continuaban gritando: “¡Crucificadlo! ¡crucificadlo!”. Sin embargo, Pilatos quiso que su voluntad prevaleciera y mandó azotar a Jesús a la manera de los romanos. Al norte del palacio de Pilatos, a poca distancia del cuerpo de guardia, había una columna que servía para azotar. Los verdugos vinieron con látigos, varas y cuerdas, y las pusieron al pie de la columna. Eran seis hombres morenos, malhechores de la frontera de Egipto, condenados por sus crímenes a trabajar en los canales y en los edificios públicos, y los más perversos de entre ellos hacían el oficio de verdugos en el Pretorio. Esos hombres crueles habían ya atado a esa misma columna y azotado hasta la muerte a algunos pobres condenados. Dieron de puñetazos al Señor, le arrastraron con las cuerdas, a pesar de que se dejaba conducir sin resistencia, y lo ataron brutalmente a la columna. Esta columna estaba sola y no servía de apoyo a ningún edificio. No era muy elevada; pues un hombre alto, extendiendo el brazo, hubiera podido alcanzar la parte superior. A media altura había anillas y ganchos. No se puede expresar con qué barbarie esos perros furiosos arrastraron a Jesús: le arrancaron la capa de irrisión de Herodes y le echaron casi al suelo. Jesús abrazó a la columna; los verdugos le ataron las manos, levantadas por

alto a un anillo de hierro, y extendieron tanto sus brazos en alto, que sus pies, atados fuertemente a lo bajo de la columna, tocaban apenas al suelo. El Señor fue así extendido con violencia sobre la columna de los malhechores; y dos de esos furiosos comenzaron a flagelar su cuerpo sagrado desde la cabeza hasta los pies. Sus látigos o sus varas parecían de madera blanca flexible; puede ser también que fueran nervios de buey o correas de cuero duro y blanco. El Hijo de Dios temblaba y se retorcía como un gusano. Sus gemidos dulces y claros se oían como una oración en medio del ruido de los golpes. De cuando en cuando los gritos del pueblo y de los fariseos, cual tempestad ruidosa, cubrían sus quejidos dolorosos y llenos de bendiciones, diciendo: “¡Hacedlo morir! ¡crucificadlo!”. Pilatos estaba todavía hablando con el pueblo, y cada vez que quería decir algunas palabras en medio del tumulto popular, una trompeta tocaba para pedir silencio. Entonces se oía de nuevo el ruido de los azotes, los quejidos de Jesús, las imprecaciones de los verdugos y el balido de los corderos pascuales. Ese balido presentaba un espectáculo tierno: eran las sotavoces que se unían a los gemidos de Jesús. El pueblo judío estaba a cierta distancia de la columna, los soldados romanos ocupando diferentes puntos, iban y venían, muchos profiriendo insultos, mientras que otros se sentían conmovidos y parecía que un rayo de Jesús les tocaba. Algunos alguaciles de los príncipes de los sacerdotes daban dinero a los verdugos, y les trajeron un cántaro de una bebida espesa y colorada, para que se embriagasen. Pasado un cuarto de hora, los verdugos que azotaban a Jesús fueron reemplazados por otros dos. La sangre del Salvador corría por el suelo. Por todas partes se oían las injurias y las burlas. Los segundos verdugos se echaron con una nueva rabia sobre Jesús; tenían otra especie de varas: eran de espino con nudos y puntas. Los golpes rasgaron todo el cuerpo de Jesús; su sangre saltó a cierta distancia, y ellos tenían los brazos manchados. Jesús gemía, oraba y se estremecía. Muchos extranjeros pasaron por la plaza, montados sobre camellos y se llenaron de horror y de pena cuando el pueblo les explicó lo que pasaba. Eran viajeros que habían recibido el bautismo de Juan, o que habían oído los sermones de Jesús sobre la montaña. El tumulto y los griegos no cesaban alrededor de la casa de Pilatos. Otros nuevos verdugos pegaron a Jesús con correas, que tenían en las puntas unos garfios de hierro, con los cuales le arrancaban la carne a cada golpe. ¡Ah! ¡quién podría expresar este terrible y doloroso espectáculo! La horrible flagelación había durado tres cuartos de hora, cuando un extranjero de clase inferior, pariente del ciego Ctesifón, curado por

Jesús, se precipitó sobre la columna con una navaja, que tenía la figura de una cuchilla, gritando en tono de indignación: “¡Parad! No peguéis a ese inocente hasta hacerle morir”. Los verdugos, hartos, se pararon sorprendidos; cortó rápidamente las cuerdas, atadas detrás de la columna, y se escondió en la multitud. Jesús cayó, casi sin conocimiento, al pie de la columna sobre el suelo, bañado en sangre. Los verdugos le dejaron, y se fueron a beber, llamando antes a los criados, que estaban en el cuerpo de guardia tejiendo la corona de espinas.

Vi a la Virgen Santísima en un éxtasis continuo durante la flagelación de nuestro divino Redentor. Ella vio y sufrió con un amor y un dolor indecibles todo lo que sufría su Hijo. Muchas veces salían de su boca leves quejidos y sus ojos estaban bañados en lágrimas. Las santas mujeres, temblando de dolor y de inquietud, rodeaban a la Virgen y lloraban como si hubiesen esperado su sentencia de muerte. María tenía un vestido largo azul, y por encima una capa de lana blanca, y un velo de un blanco casi amarillo. Magdalena, pálida y abatida de dolor, tenía los cabellos en desorden debajo de su velo. La cara de la Virgen estaba pálida y desencajada, sus ojos colorados de las lágrimas. No puedo expresar su sencillez y dignidad. Desde ayer no ha cesado de andar errante, en medio de angustias, por el valle de Josafat y las calles de Jerusalén, y, sin embargo, no hay ni desorden ni descompostura en su vestido, no hay un solo pliegue que no respire santidad; todo en ella es digno, lleno de pureza y de inocencia. María mira majestuosamente a su alrededor, y los pliegues de su velo, cuando vuelve la cabeza, tienen una vista singular. Sus movimientos son sin violencia, y en medio del dolor más amargo, su aspecto es sereno. Su vestido está húmedo del rocío de la noche y de las abundantes lágrimas que ha derramado. Es bella, de una belleza indecible y sobrenatural; esta belleza es pureza inefable, sencillez, majestad y santidad. Magdalena tiene un aspecto diferente. Es más alta y más fuerte, su persona y sus movimientos son más pronunciados. Pero las pasiones, el arrepentimiento, su dolor enérgico han destruido su belleza. Da miedo al verla tan desfigurada por la violencia de su desesperación; sus largos cabellos cuelgan desatados debajo de su velo despedazado. Está toda trastornada, no piensa más que en su dolor, y parece casi una loca. Hay mucha gente de Magdalum y de sus alrededores que la han visto llevar una vida escandalosa. Como ha vivido mucho tiempo escondida, hoy la señalan con el dedo y la llenan de injurias, y aún los hombres del populacho de Magdalum le tiran lodo. Pero ella no advierte nada, tan grande y fuerte es su dolor. Cuando Jesús, después de la flagelación, cayó al pie de la columna, vi a Claudia Procla, mujer de Pilatos, enviar a la Madre de Dios grandes piezas de tela.

No sé si creía que Jesús sería libertado, y que su Madre necesitaría esa tela para curar sus llagas o si esa pagana compasiva sabía a qué uso la Virgen Santísima destinaría su regalo. María viendo a su Hijo despedazado, conducido por los soldados, extendió las manos hacia Él y siguió con los ojos las huellas ensangrentadas de sus pies. Habiéndose apartado el pueblo, María y Magdalena se acercaron al sitio en donde Jesús había sido azotado; escondidas por las otras santas mujeres, se bajaron al suelo cerca de la columna, y limpiaron por todas partes la sangre sagrada de Jesús con el lienzo que Claudia Procla había mandado. Eran las nueve de la mañana cuando acabó la flagelación.

XVI La coronación de espinas

La coronación de espinas se hizo en el patio interior del cuerpo de guardia. El pueblo estaba alrededor del edificio; pero pronto fue rodeado de mil soldados romanos, puestos en buen orden, cuyas risas y burlas excitaban el ardor de los verdugos de Jesús, como los aplausos del público excitan a los cómicos. En medio del patio había el trozo de una columna; pusieron sobre él un banquillo muy bajo. Habiendo arrastrado a Jesús brutalmente a este asiento, le pusieron la corona de espinas alrededor de la cabeza, y le atacaron fuertemente por detrás. Estaba hecha de tres varas de espino bien trenzadas, y la mayor parte de las puntas eran torcidas a propósito para adentro. Habiéndosela atado, le pusieron una caña en la mano; todo

esto lo hicieron con una gravedad irrisoria, como si realmente lo coronasen rey. Le quitaron la caña de las manos, y le pegaron con tanta violencia en la corona de espinas, que los ojos del Salvador se inundaron de sangre. Sus verdugos arrodillándose delante de Él le hicieron burla, le escupieron a la cara, y le abofetearon, gritándole: “¡Salve, Rey de los judíos!”. No podría repetir todos los ultrajes que imaginaban estos hombres. El Salvador sufría una sed horrible, su lengua estaba retirada, la sangre sagrada, que corría de su cabeza, refrescaba su boca ardiente y entreabierta. Jesús fue así maltratado por espacio de media hora en medio de la risa, de los gritos y de los aplausos de los soldados formados alrededor del Pretorio.

XVII ¡Ecce Homo!

Jesús, cubierto con la capa colorada, la corona de espinas sobre la cabeza, y el cetro de cañas en las manos atadas, fue conducido al palacio de Pilatos. Cuando llegó delante del gobernador, este hombre cruel no pudo menos de temblar de horror y de compasión, mientras el pueblo y los sacerdotes le insultaban y le hacían burla. Jesús subió los escalones. Tocaron la trompeta para anunciar que el gobernador quería hablar. Pilatos se dirigió a los príncipes de los sacerdotes y a todos los circunstantes, y les dijo: “Os lo presento otra vez para que sepáis que no hallo en Él ningún crimen”. Jesús fue conducido cerca de Pilatos, de modo que todo el pueblo podía verlo. Era un espectáculo terrible y lastimoso la aparición del Hijo de Dios ensangrentado, con la corona de espinas, bajando sus ojos sobre el pueblo, mientras Pilatos, señalándole con el dedo, gritaba a los judíos: “¡Ecce Homo!”. Los príncipes de los sacerdotes y sus adeptos, llenos de furia, gritaron: “¡Que muera! ¡Que sea crucificado!”. – “¿No basta ya?”, dijo Pilatos. “Ha sido tratado de manera que no le quedará gana de ser Rey”. Pero estos insensatos gritaron cada vez más: “¡Que muera! ¡Que sea crucificado!”. Pilatos mandó tocar la trompeta, y dijo: “Entonces, tomadlo y crucificadlo, pues no hallo en Él ningún crimen”. Algunos de los sacerdotes gritaron: “¡Tenemos una ley por la cual debe morir, pues se ha llamado Hijo de Dios!”. Estas palabras, se ha llamado Hijo de Dios, despertaron los temores supersticiosos de Pilatos; hizo conducir a Jesús aparte, y le preguntó de dónde era. Jesús no respondió, y Pilatos le dijo: “¿No me respondes? ¿No sabes que puedo crucificarte o ponerte en libertad?”. Y Jesús respondió: “No tendrías tú ese poder sobre mí, si no lo hubieses recibido de arriba; por eso el que me ha entregado en tus manos ha cometido un gran pecado”.

Pilatos, en medio de su incertidumbre, quiso obtener del Salvador una respuesta que lo sacara de este penoso estado: volvió al Pretorio, y se estuvo solo con Él. “¿Será posible que sea un Dios? se decía a sí mismo, mirando a Jesús ensangrentado y desfigurado; después le suplicó que le dijera si era Dios, si era el Rey prometido a los judíos, hasta dónde se extendía su imperio, y de qué orden era su divinidad. No puedo repetir más que el sentido de la respuesta de Jesús. El Salvador le habló con gravedad y severidad; le dijo en qué consistía su reino y su imperio; después le reveló todos los crímenes secretos que él había cometido; le predijo la suerte miserable que le esperaba, y le anunció que el Hijo del hombre vendría a pronunciar contra él un juicio justo. Pilatos, medio atemorizado y medio irritado de las palabras de Jesús, volvió al balcón, y dijo otra vez que quería libertar a Jesús. Entonces gritaron: “¡Si lo libertas, no eres amigo del César!”. Otros decían que lo acusarían delante del Emperador, de haber agitado su fiesta, que era menester acabar, porque a las diez tenían que estar en el templo. Por todas partes se oía gritar: “¡Que sea crucificado!”; hasta encima de las azoteas, donde había muchos subidos. Pilatos vio que sus esfuerzos eran inútiles. El tumulto y los gritos eran horribles, y la agitación del pueblo era tan grande que podía temerse una insurrección. Pilatos mandó que le trajesen agua; un criado se la echó sobre las manos delante del pueblo, y el gritó desde lo alto de la azotea: “Yo soy inocente de la sangre de este Justo; vosotros responderéis por ella”. Entonces se levantó un grito horrible y unánime de todo el pueblo, que se componía de gentes de toda la Palestina: “¡Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros descendientes!”.

XVIII Jesús condenado a muerte

Cuando los judíos, habiendo pronunciado la maldición sobre sí y sobre sus hijos, pidieron que esa sangre redentora, que pide misericordia para nosotros, pidiera venganza contra ellos; Pilatos mandó traer sus vestidos de ceremonia, se puso un tocado, en donde brillaba una piedra preciosa y otra capa. Estaba rodeado de soldados, precedido de oficiales del tribunal y por delante tenía un hombre que tocaba la trompeta. Así fue desde su palacio hasta la plaza, donde había, enfrente de la columna de la flagelación, un sitio elevado para pronunciar los juicios. Este tribunalse llamaba Gabbata: era una elevación redonda, donde se subía por escalones.

Muchos de los fariseos se habían ido ya al templo. No hubo más que Anás, Caifás y otros veintiocho, que vinieron al tribunal cuando Pilatos se puso sus vestidos de ceremonia. Los dos ladrones también fueron conducidos al tribunal, y el Salvador, con su capa colorada y su corona de espinas, fue colocado en medio de ellos. Cuando Pilatos se sentó, dijo a los judíos: “¡Ved aquí a vuestro Rey!”; y ellos respondieron: “¡Crucificadlo!”. “¿Queréis que crucifique a vuestro Rey?”, volvió a decir Pilatos. “¡No tenemos más Rey que al César!” gritaron los príncipes de los sacerdotes. Pilatos no dijo nada más, y comenzó a pronunciar el juicio. Los príncipes de los sacerdotes habían diferido la ejecución de los dos ladrones, ya anteriormente condenados al suplicio de la cruz, porque querían hacer una afrenta más a Jesús, asociándolo en su suplicio a dos malhechores de la última clase. Pilatos comenzó por un largo preámbulo, en el cual daba los nombres más sublimes al emperador Tiberio; después expuso la acusación intentada contra Jesús, que los príncipes de los sacerdotes habían condenado a muerte, por haber agitado la paz pública y violado su ley, haciéndose llamar Hijo de dios y Rey de los judíos, habiendo el pueblo pedido su muerte por voz unánime. El miserable añadió que encontraba esa sentencia conforme a la justicia, él, que no había cesado de proclamar la inocencia de Jesús, y al acabar dijo: “Condeno a Jesús de Nazareth, Rey de los judíos, a ser crucificado”; y mandó traer la cruz. Me parece que rompió un palo largo y que tiró los pedazos a los pies de Jesús. Mientras Pilatos pronunciaba su juicio inicuo, vi que su mujer Claudia Procla le devolvía su prenda y la renunciaba. La tarde de este mismo día se salió secretamente del palacio, para refugiarse con los amigos de Jesús. Ese mismo día, a poco tiempo después, vi a un amigo del Salvador grabar sobre una piedra verdusca, detrás de la altura de Gabbata, dos líneas donde había estas palabras: Judex injustus, y el nombre de Claudia Procla. Esta piedra se halla todavía en los cimientos de una casa o de una iglesia en Jerusalén, en el sitio donde estaba Gabbata. Claudia Procla se hizo cristiana, siguió a San Pablo, y fue su fiel discípula.Los dos ladrones estaban a la derecha y a la izquierda de Jesús: tenían las manos atadas y una cadena al cuello; el que se convirtió después, se mantuvo desde entonces tranquilo y pensativo; el otro, grosero e insolente, se unió a los alguaciles para maldecir e insultar a Jesús, que miraba a sus dos compañeros con amor, y ofrecía sus tormentos por la salvación. Los

alguaciles juntaban los instrumentos del suplicio, y lo preparaban todo para esta terrible y dolorosa marcha. Anás y Caifás habían acabado sus discusiones con Pilatos: tenían dos bandas de pergamino con la copia de la sentencia, y se dirigían con precipitación al templo temiendo llegar tarde.

XIX Jesús con la Cruz a cuestas

Cuando Pilatos salió del tribunal, una parte de los soldados le siguió, y se formó delante del palacio; una pequeña escolta se quedó con los condenados. Veintiocho fariseos armados vinieron a caballo para acompañar al suplicio a nuestro Redentor.

Los alguaciles lo condujeron al medio de la plaza, donde vinieron esclavos a echar la cruz a sus pies. Los dos brazos estaban provisionalmente atados a la pieza principal con cuerdas. Jesús se arrodilló cerca de ella, la abrazó y la besó tres veces, dirigiendo a su Padre acciones de gracia por la redención del género humano. Los soldados levantaron a Jesús sobre sus rodillas, y tuvo que cargar con mucha pena con esta carga pesada sobre su hombro derecho. Vi ángeles invisibles ayudarle, pues si no, no hubiera podido levantarla. Mientras Jesús oraba, pusieron sobre el pescuezo a los dos ladrones las piezas traveseras de sus cruces, atándoles las manos; las grandes piezas las llevaban esclavos. La trompeta de la caballería de Pilatos tocó; uno de los fariseos a caballo se acercó a Jesús, arrodillado bajo su carga; y entonces comenzó la marcha triunfal del Rey de los reyes, tan ignominiosa sobre la tierra y tan gloriosa en el cielo.

Habían atado dos cuerdas a la punta del árbol de la cruz y dos soldados la mantenían en el aire; otros cuatro tenían cuerdas atadas a la cintura de Jesús. El Salvador, bajo su peso, me recordó a Isaac, llevando a la montaña la leña para su sacrificio. La trompeta de Pilatos dio la señal de marcha, porque el gobernador en persona quería ponerse a la cabeza de un destacamento para impedir todo movimiento tumultuoso.

Iba a caballo, rodeado de sus oficiales y de tropa de caballería. Detrás venía un cuerpo de trescientos hombres de infantería, todos de la frontera de Italia y de Suiza. Delante se veía una trompa que tocaba en todas las esquinas y proclamaba la sentencia. A pocos pasos seguía una multitud de hombres y de chiquillos, que traían cordeles, clavos, cuñas y cestas que contenían diferentes objetos; otros, más robustos, traían palos, escaleras y las piezas principales de las cruces de los dos ladrones.

Detrás se notaban algunos fariseos a caballo, y un joven que llevaba sobre el pecho la inscripción que Pilatos había hecho para la cruz. Llevaban también en la punta de un palo la corona de espinas de Jesús, que no habían querido dejarle sobre la cabeza mientras cargaba la cruz. Al fin venía nuestro Señor, los pies desnudos y ensangrentados, abrumado bajo el peso de la cruz, temblando, debilitado por la pérdida de la sangre y devorado de calentura y de sed. Con la mano derecha sostenía la cruz sobre su hombro derecho; su mano izquierda, cansada, hacía de cuando en cuando esfuerzos para levantarse su largo vestido, con que tropezaban sus pies heridos. Cuatro soldados tenían a grande distancia la punta de los cordeles atados a la

cintura; los dos de delante le tiraban; los dos que seguían le empujaban, de suerte que no podía asegurar su paso. A su rededor no había más que irrisión y crueldad; mas su boca rezaba y sus ojos perdonaban. Detrás de Jesús iban los dos ladrones, llevados también por cuerdas. La mitad de los fariseos a caballo cerraba la marcha; algunos de ellos corrían acá y allá para mantener el orden. A una distancia bastante grande venía la escolta de Pilatos: el gobernador romano tenía su uniforme de guerra; en medio de sus oficiales, precedido de un escuadrón de caballería, y seguido de trescientos infantes, atravesó la plaza, y entró en una calle bastante ancha. Jesús fue conducido por una calle estrecha, para no estorbar a la gente que iba al templo ni a la tropa de Pilatos. La mayor parte del pueblo se había puesto en movimiento, después de haber condenado a Jesús. Una gran parte de los judíos se fueron a sus casas o al templo; sin embargo, la multitud era todavía numerosa, y se precipitaban delante para ver pasar la triste procesión. La calle por donde pasaba Jesús era muy estrecha y muy sucia; tuvo mucho que sufrir; el pueblo lo injuriaba desde las ventanas, los esclavos le tiraban lodo y hasta los niños traían piedras en sus vestidos para echarlas delante de los pies

del Salvador.

XX Primera caída de Jesús debajo de la Cruz

La calle, poco antes de su fin, tuerce a la izquierda, se ensancha y sube un poco; por ella pasa un acueducto subterráneo, que viene del monte de Sión. Antes de la subida hay un hoyo, que tiene con frecuencia agua y lodo cuando llueve, por cuya razón han puesto una piedra grande para facilitar el paso. Cuando llegó Jesús a este sitio, ya no podía andar; como los solados tiraban de Él y lo empujaban sin misericordia, cayó a lo largo contra esa piedra, y la cruz cayó a su lado. Los verdugos se pararon, llenándolo de imprecaciones y pegándole; en vano Jesús tendía la mano para que le ayudasen, diciendo: “¡Ah, presto se acabará!”, y rogó por sus verdugos; mas los fariseos gritaron: “¡Levantadlo, si no morirá en nuestras manos!”. A los dos lados del camino había mujeres llorando y niños asustados. Sostenido por un socorro sobrenatural, Jesús levantó la cabeza, y aquellos hombres atroces, en lugar de aliviar sus tormentos, le pusieron la corona de espinas. Habiéndolo levantado, le cargaron la cruz sobre los hombros, y tuvo que ladear la cabeza, con dolores infinitos, para poder colocar sobre su hombro el peso con que estaba cargado.

XXI Jesús encuentra a su Santísima Madre – Segunda caída

La dolorosa Madre de Jesús había salido de la plaza después de pronunciada la sentencia inicua, acompañada de Juan y de algunas mujeres, había visitado muchos sitios santificados por los padecimientos de Jesús; pero cuando el sonido de la trompeta, el ruido del pueblo y la escolta de Pilatos anunciaron la marcha hasta el Calvario, no pudo resistir al deseo de ver todavía a su Divino Hijo, y pidió a Juan que la condujese a uno de los sitios por donde Jesús debía pasar: se fueron a un palacio, cuya puerta daba a la calle, donde entró la escolta después de la primera caída de Jesús; era, si no me equivoco, la habitación del sumo pontífice Caifás. Juan obtuvo deun criado o portero compasivo el permiso de ponerse en la puerta con María y los que la acompañaban. La Madre de Dios estaba pálida y con los ojos llenos de lágrimas y cubierta enteramente de una capa parda azulada. Se oía ya el ruido que se acercaba, el sonido de la trompeta, y la voz del pregonero, publicando la sentencia en las esquinas. El criado abrió la puerta, el ruido era cada vez más fuerte y espantoso. María oró, y dijo a Juan: “¿Debo ver este espectáculo? ¿Debo huir? ¿Podré yo soportarlo?”. Al fin salieron a la puerta. María se paró, y miró; la escolta estaba a ochenta pasos; no había gente delante, sino por los lados y atrás. Cuando los que llevaban los instrumentos de suplicio se acercaron con aire insolente y triunfante, la Madre de Jesús se puso a temblar y a gemir, juntando las manos, y uno de esos

hombres preguntó: “¿Quién es esa mujer que se lamenta?”; y otro respondió: “Es la Madre del Galileo”. Los miserables al oír tales palabras, llenaron de injurias a esta dolorosa madre, la señalaban con el dedo, y uno de ellos tomó en sus manos los clavos con que debían clavar a Jesús en la cruz, y se los presentó a la Virgen en tono de burla. María miró a Jesús y se agarró a la puerta para no caerse. Los fariseos pasaron a caballo, después el niño que llevaba la inscripción, detrás su Santísimo Hijo Jesús, temblando, doblado bajo la pesada carga de la cruz, inclinando sobre su hombro la cabeza coronada de espinas. Echaba sobre su Madre una mirada de compasión, y habiendo tropezado cayó por segunda vez sobre sus rodillas y sobre sus manos. María, en medio de la violencia de su dolor, no vio ni soldados ni verdugos; no vio más que a su querido Hijo; se precipitó desde la puerta de la casa en medio de los soldados que maltrataban a Jesús, cayó de rodillas a su lado, y se abrazó a Él. Yo oí estas palabras: “¡Hijo mío!” – “¡Madre mía!”. Pero no sé si realmente fueron pronunciadas, o sólo en el pensamiento. Hubo un momento de desorden: Juan y las santas mujeres querían levantar a María. Los alguaciles la injuriaban; uno de ellos le dijo: “Mujer, ¿qué vienes a hacer aquí? Si lo hubieras educado mejor, no estaría en nuestras manos”. Algunos soldados tuvieron compasión. Juan y las santas mujeres la condujeron atrás a la misma puerta, donde la vi caer sobre sus rodillas y dejar en la piedra angular la impresión de sus manos. Esta piedra, que era muy dura, fue transportada a la primera iglesia católica, cerca de la piscina de Betesda, en el episcopado de Santiago el Menor. Mientras tanto, los alguaciles levantaron a Jesús y habiéndole acomodado la cruz sobre sus hombros, le empujaron con mucha crueldad para que siguiese adelante.

XXII Simón Cirineo – Tercera caída de JesúsLlegaron a la puerta de una muralla vieja, interior de la ciudad. Delante de ella hay una plaza, de donde salen tres calles. En esa plaza, Jesús, al pasar sobre una piedra gruesa, tropezó y cayó; la cruz quedó a su lado, y no se pudo levantar. Algunas personas bien vestidas que pasaban para ir al templo, exclamaron llenas de compasión: “¡Ah! ¡El pobre hombre se muere!”. Hubo algún tumulto; no podían poner a Jesús en pie, y los fariseos dijeron a los soldados: “No podremos llevarlo vivo, si no buscáis a un hombre que le ayude a llevar la cruz”. Vieron a poca distancia un pagano, llamado Simón Cirineo, acompañado de sus tres hijos, que llevaba debajo del brazo un haz de ramas menudas, pues era jardinero, y venía de trabajar en los jardines situados cerca de la muralla oriental de la ciudad. Estaba en medio de la multitud, de donde no podía salir, y los soldados, habiendo reconocido por su vestido que era un pagano y un obrero de la clase inferior, lo llamaron y le mandaron que ayudara al Galileo a llevar su cruz. Primero rehusó, pero tuvo que ceder a la fuerza. Simón sentía mucho disgusto y repugnancia, a causa del triste estado en que se hallaba Jesús, y de su ropa toda llena de lodo. Mas Jesús lloraba, y le miraba con ternura. Simón le ayudó a levantarse, y al instante los alguaciles ataron sobre sus hombros uno de los brazos de la cruz. Él seguía a Jesús, que se sentía aliviado de su carga. Se pusieron otra vez en marcha. Simón era un hombre robusto,

de cuarenta años; sus hijos llevaban vestidos de diversos colores. Dos eran ya crecidos, se llamaban Rufo y Alejandro: se reunieron después a los discípulos de Jesús. El tercero era más pequeño, y lo he visto con San Esteban, aún niño. Simón no llevó mucho tiempo la cruz sin sentirse penetrado de compasión.

XXIII La Verónica y el Sudario

La escolta entró en una calle larga que torcía un poco a la izquierda, y que estaba cortada por otras transversales. Muchas personas bien vestidas se dirigían al templo; pero algunas se retiraban a la vista de Jesús, por el temor farisaico de contaminarse; otras mostraban alguna compasión. Habían andado unos doscientos pasos desde que Simón ayudaba a Jesús a llevar la cruz, cuando una mujer de elevada estatura y de aspecto imponente, llevando de la mano a una niña, salió de una bella casa situada a la izquierda, y se puso delante. Era Serafia, mujer de Sirac, miembro del Consejo del templo, que se llamaba Verónica, de Vera Icon (verdadero retrato), a causa de lo que hizo en ese día. Serafia había preparado en su casa un excelente vino aromatizado, con la piadosa intención de dárselo a beber al Señor en su camino de dolor. Salió a la calle, cubierta de su velo; tenía un paño sobre sus hombros; una niña de nueve años, que había adoptado por hija, estaba a su lado, y escondió, al acercarse la escolta, el vaso lleno de vino. Los que iban delante quisieron rechazarla; mas ella se abrió paso en medio de la multitud, de los soldados y de los alguaciles, y llegando hasta Jesús, se arrodilló, y le presentó el paño extendido diciendo: “Permitidme que limpie la cara de mi Señor”. El Señor tomó el paño, lo aplicó sobre su cara ensangrentada, y se lo devolvió, dándole las gracias. Serafia, después de haberlo besado, lo metió debajo de su capa, y se levantó. La niña levantó tímidamente el vaso de vino hacia Jesús; pero los soldados no permitieron que bebiera. La osadía y la prontitud de esta acción habían excitado un movimiento en la multitud, por lo que se paró la escolta como unos dos minutos. Verónica había podido presentar el sudario. Los fariseos y los alguaciles, irritados de esta parada, y sobre todo, de este homenaje público, rendido al Salvador, pegaron y maltrataron a Jesús, mientras Verónica entraba en su casa.

Apenas había penetrado en su cuarto, extendió el sudario sobre la mesa que tenía delante, y cayó sin conocimiento. La niña se arrodilló a su lado llorando. Un conocido que venía a verla la halló así al lado de un lienzo extendido, donde la cara ensangrentada de Jesús estaba estampada de un modo maravilloso. Se sorprendió con este espectáculo, la hizo volver en sí, y le mostró el sudario delante del cual ella se arrodilló, llorando y diciendo: “Ahora lo quiero dejar todo, pues el Señor me ha dado un recuerdo”. Este sudario era de lana fina, tres veces más largo que ancho, y se llevaba habitualmente alrededor del cuello: era costumbre ir con un sudario semejante a socorrer a los afligidos o enfermos, o a limpiarles la cara en señal de dolor o de compasión. Verónica guardó siempre el sudario a la cabecera de su cama. Después de su muerte fue para la Virgen, y después para la Iglesia por intermedio de los Apóstoles.

XXIV Las hijas de Jerusalén

La escolta estaba todavía a cierta distancia de la puerta, situada en la dirección del sudoeste. Al acercarse a la puerta los alguaciles empujaron a Jesús en medio de un lodazal. Simón Cirineo quiso pasar por el lado, y habiendo ladeado la cruz, Jesús cayó por cuarta vez. Entonces, en medio de sus lamentos, dijo con voz inteligible: “¡Ah Jerusalén, cuánto te he amado! ¡He querido juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas, y tú me echas cruelmente fuera de tus puertas!”. Al oír estas palabras, los fariseos le insultaron de nuevo, y pegándole lo arrastraron para sacarlo del lodo. Simón Cirineo se indignó tanto de ver esta crueldad, que exclamó: “Si no cesáis de insultarle suelto la cruz, aunque me matéis”. Al salir de la puerta encontraron una multitud de mujeres que lloraban y gemían. Eran vírgenes y mujeres pobres de Belén, de Hebrón y de otros lugares circunvecinos, que habían venido a Jerusalén para celebrar la Pascua. Jesús desfalleció; Simón se acercó a Él y le sostuvo, impidiendo así que se cayera del todo. Esta es la quinta caída de Jesús debajo de la cruz. A vista de su cara tan desfigurada y tan llena de heridas, comenzaron a dar lamentos, y según la costumbre de los judíos, le presentaron lienzos para limpiarse el rostro. El Salvador se volvió hacia ellas, y les dijo: “Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí; llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, pues vendrá un tiempo en que se dirá: “¡Felices las estériles y las entrañas que no han engendrado y los pechos que no han dado de mamar”. Entonces empezarán a decir a los montes: “¡Caed sobre nosotros!”; y a las alturas: “¡Cubridnos! Pues si así se trata al leño verde, ¿qué se hará con el seco?”. Aquí pararon en este sitio: los que llevaban los instrumentos de suplicio fueron al monte Calvario, seguidos de cien soldados romanos de la escolta de Pilatos, quien al llegar a la puerta, se volvió al interior de la ciudad.

XXV Jesús sobre el Gólgota

Se pusieron en marcha. Jesús, doblando bajo su carga y bajo los golpes de los verdugos, subió con mucho trabajo el rudo camino que se dirigía al norte, entre las murallas de la ciudad y el monte Calvario. En el sitio en donde el camino tuerce al mediodía se cayó por sexta vez, y esta caída fue muy dolorosa. Los malos tratamientos que aquí le dieron llegaron a su colmo. El Salvador llegó a la roca del Calvario, donde cayó por séptima vez. Simón Cirineo, maltratado también y agobiado por el cansancio, estaba lleno de indignación: hubiera querido aliviar todavía a Jesús, pero los alguaciles lo echaron, llenándole de injurias. Se reunió poco después a los discípulos. Echaron también a toda la gente que había venido por mera curiosidad. Los fariseos a caballo habían seguido caminos cómodos, situados al lado occidental del Calvario. El llano que hay en la elevación, el sitio del suplicio, es de forma circular y está rodeado de un terraplén cortado por cinco caminos. Estos cinco caminos se hallan en muchos sitios del país, en los cuales se baña, se bautiza, en la piscina de Betesda: muchos pueblos tienen también cinco puertas. Hay en esto una profunda significación profética, a causa de la abertura de los cinco medios de salvación en las cinco llagas del Salvador. Los fariseos a caballo se pararon delante de la llanura al lado occidental, donde la cuesta es suave: el lado por donde conducen a los condenados, es áspero y rápido. Cien soldados romanos se hallaban alrededor del llano. Mucha gente, la mayor parte de baja clase, extranjeros, esclavos, paganos, sobre todo mujeres, rodeaban el llano y las alturas circunvecinas, no temiendo contaminarse. Eran las doce menos cuarto cuando el Señor dio la última caída y echaron a Simón. Los alguaciles insultando a Jesús, le decían: “Rey de los judíos, vamos a componer tu trono”. Pero Él mismo se acostó sobre la cruz y lo extendieron para tomar su medida; enseguida lo condujeron setenta pasos al norte, a una especie de hoyo abierto en la roca, que parecía una cisterna: lo empujaron tan brutalmente, que se hubiera roto las rodillas contra la piedra, si los ángeles no lo hubiesen socorrido. Le oí gemir de un modo que partía el corazón. Cerraron la entrada y dejaron centinelas. Entonces comenzaron sus preparativos. En medio del llano circular estaba el punto más elevado de la roca del Calvario; era una eminencia redonda, de dos pies de altura, a la cual se subía por escalones. Abrieron en ella tres hoyos, adonde debían plantarse las tres cruces, e hicieron otros preparativos para la crucifixión.

XXVI María y las santas mujeres van al Calvario

La Virgen, después de su doloroso encuentro con Jesús, habíase retirado a una casa vecina; pero su amor maternal y el deseo ardiente de estar con su Hijo crecía cada instante. Se fue a casa de Lázaro, donde estaban las otras santas mujeres, y diecisiete de ellas se juntaron con Ella para seguir el camino de la Pasión. Las vi cubiertas con sus velos, ir a la plaza, sin hacer caso de las injurias del pueblo, besar el suelo en donde Jesús había cargado con la cruz, y así seguir adelante por todo el camino que había llevado. María buscaba los vestigios de sus pasos, y mostraba a sus compañeras los sitios consagrados por alguna circunstancia dolorosa. De este modo la devoción más tierna de la Iglesia fue escrita por la primera vez en el corazón

maternal de María con la espada que predijo el viejo Simeón. Pasó de Ella a sus compañeras, y de éstas hasta nosotros. Estas santas mujeres entraron en casa de Verónica, porque Pilatos volvía por la misma calle con su escolta, examinaron llorando la cara de Jesús estampada en el sudario, y admiraron la gracia que habíahecho a esta santa mujer. En seguida se dirigieron todas juntas hacia el Gólgota.

Subieron al Calvario por el lado occidental, por donde la subida es más cómoda. La Madre de Jesús, su sobrina María, hija de Cleofás, Salomé y Juan, se acercaron hasta el llano circular; Marta, María Helí, Verónica, Juana Chusa, Susana y María, madre de Marcos, se detuvieron a cierta distancia con Magdalena, que estaba como fuera de sí. Más lejos estaban otras siete, y algunas personas compasivas que establecían las comunicaciones de un grupo al otro. ¡Qué espectáculo para María el ver este sitio del suplicio, los clavos, los martillos, las cuerdas, la terrible cruz, los verdugos, empeñados en hacer los preparativos para la crucifixión! La ausencia de Jesús prolongaba su martirio: sabía que estaba todavía vivo, deseaba verlo, y temblaba al pensar en los tormentos a que lo vería expuesto. Desde por la mañana hasta las diez hubo granizo por intervalos, mas a las doce una niebla encarnada oscureció el sol.

XXVII Jesús despojado de sus vestiduras y clavado en la cruz

Cuatro alguaciles fueron a sacar a Jesús del sitio en donde le habían encerrado. Le dieron golpes llenándole de ultrajes en estos últimos pasos que le quedaban por andar, y arrastráronle sobre le elevación. Cuando las santas mujeres vieron al Salvador dieron dinero a un hombre para que le procurase el permiso de dar a Jesús el vino aromatizado de Verónica. Mas los alguaciles las engañaron y se quedaron con el vino, ofreciendo al Señor una mezcla de vino y mirra. Jesús mojó sus labios, pero no bebió. En seguida los alguaciles quitaron a Nuestro Señor su capa, y como no podían sacarle la túnica sin costuras que su Madre le había hecho, a causa de la corona de espinas, arrancaron con violencia esta corona de la cabeza, abriendo todas sus heridas. No le quedaba más que un lienzo alrededor de los riñones. El Hijo delhombre estaba temblando, cubierto de llagas y despedazados sus hombros hasta los

huesos. Habiéndole hecho sentar sobre una piedra le pusieron la corona sobre la cabeza, y le presentaron un vaso con hiel y vinagre; mas Jesús volvió la cabeza sin decir palabra.

Después que los alguaciles extendieron al divino Salvador sobre la cruz, y habiendo estirado su brazo derecho sobre el brazo derecho de la cruz, lo ataron fuertemente; uno de ellos puso la rodilla sobre su pecho sagrado, otro le abrió la mano, y el tercero apoyó sobre la carne un clavo grueso y largo, y lo clavó con un martillo de hierro. Un gemido dulce y claro salió del pecho de Jesús y su sangre saltó sobre los brazos de sus verdugos. Los clavos era muy largos, la cabeza chata y del diámetro de una moneda mediana, tenían tres esquinas y eran del grueso de un dedo pulgar a la cabeza: la punta salía detrás de la cruz. Habiendo clavado la mano derecha del Salvador, los verdugos vieron que la mano izquierda no llegaba al agujero que habían abierto; entonces ataron una cuerda a su brazo izquierdo, y tiraron de él con toda su fuerza, hasta que la mano llegó al agujero. Esta dislocación violenta de sus brazos lo atormentó horriblemente, su pecho se levantaba y sus rodillas se estiraban. Se arrodillaron de nuevo sobre su cuerpo, le ataron el brazo para hundir el segundo clavo en la mano izquierda; otra vez se oían los quejidos del Señor en medio de los martillazos. Los brazos de Jesús quedaban extendidos horizontalmente, de modo que no cubrían los brazos de la cruz. La Virgen Santísima sentía todos los dolores de su Hijo: Estaba cubierta de una palidez mortal y exhalaba gemidos de su pecho. Los fariseos la llenaban de insultos y de burlas. Habían clavado a la cruz un pedazo de madera para sostener los pies de Jesús, a fin de que todo el peso del cuerpo no pendiera de las manos, y para que los huesos de los pies no se rompieran cuando los clavaran. Ya se había hecho el clavo que debía traspasar los pies y una excavación para los talones. El cuerpo de Jesús se hallaba contraído a causa de la violenta extensión de los brazos. Los verdugos extendieron también sus rodillas atándolas con cuerdas; pero como los pies no llegaban al pedazo de madera, puesto para sostenerlos, unos querían taladrar nuevos agujeros para los clavos de las manos; otros vomitando imprecaciones contra el Hijo de Dios, decían: “No quiere estirarse, pero vamos a ayudarle”. En seguida ataron cuerdas a su pierna derecha, y lo tendieron violentamente, hasta que el pie llegó al pedazo de madera. Fue una dislocación tan horrible, que se oyó crujir el pecho de Jesús, quien, sumergido en un mar de dolores, exclamó: “¡Oh Dios mío! ¡Oh Dios mío!”. Después ataron el pie izquierdo sobre el derecho, y habiéndolo abierto con una especie de taladro, tomaron un clavo de mayor dimensión para atravesar sus sagrados pies. Esta operación fue la más dolorosa de todas. Conté hasta treinta martillazos. Los gemidos de Jesús eran una continua oración, que contenía ciertos pasajes de los salmos que se estaban cumpliendo en aquellos momentos. Durante toda su larga Pasión el divino Redentor no ha cesado de orar. He oído y repetido con Él estos pasajes, y los recuerdo algunas veces al rezar los salmos; pero actualmente estoy tan abatida de dolor, que no puedo coordinarlos. El jefe de la tropa romana había hecho clavar encima de la cruz la inscripción de Pilatos. Como los romanos se burlaban del título de Rey de los judíos, algunos fariseos volvieron a la ciudad para pedir a Pilatos otra inscripción. Eran las doce y cuarto cuando Jesús fue crucificado, y en el mismo momento en que elevaban la cruz, el templo resonaba con el ruido de las trompetas que celebraban la inmolación del cordero pascual.

XXVIII Exaltación de la Cruz

Los verdugos, habiendo crucificado a Nuestro Señor, alzaron la cruz dejándola caer con todo su peso en el hueco de una peña con un estremecimiento espantoso.

Jesús dio un grito doloroso, sus heridas se abrieron, su sangre corrió abundantemente. Los verdugos, para asegurar la cruz, la alzaron nuevamente, clavando cinco cuñas a su alrededor. Fue un espectáculo horrible y doloroso el ver, en medio de los gritos e insultos de los verdugos, la cruz vacilar un instante sobre su base y hundirse temblando en la tierra; mas también se elevaron hacia ella voces piadosas y compasivas. Las voces más santas del mundo, las de las santas mujeres y de todos aquellos que tenían el corazón puro, saludaron con acento doloroso al Verbo humanado elevado sobre la cruz. Sus manos vacilantes se elevaron para socorrerlo; pero cuando la cruz se hundió en el hoyo de la roca con grande estruendo, hubo un

momento de silencio solemne; todo el mundo parecía penetrado de una sensación nueva y desconocida hasta entonces. El infierno mismo se estremeció de terror al sentir el golpe de la cruz que se hundió, y redobló sus esfuerzos contra ella. Las almas encerradas en el limbo lo oyeron con una alegría llena de esperanza: para ellas era el anuncio del Triunfador que se acercaba a las puertas de la Redención. La sagrada cruz se elevaba por primera vez en medio de la tierra, cual otro árbol de vida en el Paraíso, y de las llagas de Jesús salían cuatro arroyos sagrados para fertilizar la tierra, y hacer de ella el nuevo Paraíso. El sitio donde estaba clavada la cruz era más elevado que el terreno circunvecino; los pies del Salvador bastante bajos para que sus amigos pudieran besarlos. El rostro del Señor miraba al noroeste.

XXIX Crucifixión de los ladrones

Mientras crucificaban a Jesús, los dos ladrones estaban tendidos de espaldas a poca distancia de los guardias que los vigilaban. Los acusaban de haber asesinado a una mujer con sus hijos, en el camino de Jerusalén a Jopé. Habían estado mucho tiempo en la cárcel antes de su condenación. El ladrón de la izquierda tenía más edad, era un gran criminal, el maestro y el corruptor del otro; los llamaban ordinariamente Dimas y Gesmas. Formaban parte de una compañía de ladrones de la frontera de Egipto, los cuales en años anteriores, habían hospedado una noche a la Sagrada Familia, en la huida a Egipto. Dimas era aquel niño leproso, que en aquella ocasión fue lavado en el agua que había servido de baño al niño Jesús, curando milagrosamente de su enfermedad. Los cuidados de su madre para con la Sagrada Familia fueron recompensados con este milagro. Dimas no conocía a Jesús; pero como su corazón no era malo, se conmovía al ver su paciencia más que humana.

Entretanto los verdugos ya habían plantado la cruz del Salvador, y se daban prisa para crucificar a los dos ladrones; pues el sol se oscurecía ya, y en toda la naturaleza había un movimiento como cuando se acerca una tormenta. Arrimaron escaleras a las dos cruces ya plantadas y clavaron las piezas transversales. Sujetados los brazos de los ladrones a los de las cruces, les ataron los puños, las rodillas y los pies, apretando las cuerdas con tal vehemencia que se dislocaron las coyunturas. Dieron gritos terribles, y el buen ladrón dijo cuando lo subían: “Si nos hubieseis tratado como al pobre Galileo, no tendríais el trabajo de levantarnos así en el aire”. Mientras tanto los ejecutores habían hecho partes de los vestidos de Jesús para repartírselos. No pudiendo saber a quién le tocaría su túnica inconsútil trajeron una mesa con números, sacaron unos dados que tenían figura de habas, y la sortearon. Pero un criado de Nicodemus y de José de Arimatea vino a decirles que hallarían compradores de los vestidos de Jesús; consintieron en venderlos y así conservaron los cristianos estos preciosos despojos.

XXX Jesús crucificado y los dos ladrones

Los verdugos, habiendo plantado las cruces de los ladrones, aplicaron escaleras a la cruz del Salvador, para cortar las cuerdas que tenían atado su Sagrado Cuerpo. La sangre, cuya circulación había sido interceptada por la posición horizontal y compresión de los cordeles, corrió con ímpetu de las heridas, y fue tal el padecimiento, que Jesús inclinó la cabeza sobre su pecho y se quedó como muerto durante unos siete minutos. Entonces hubo un rato de silencio: se oía otra vez el sonido de las trompetas del templo de Jerusalén. Jesús tenía el pecho ancho, los brazos robustos; sus manos bellas, y, sin ser delicadas, no se parecían a las de un hombre que las emplea en penosos trabajos. Su cabeza era de una hermosa proporción, su frente alta y ancha; su cara formaba un lindo óvalo; sus cabellos, de un color de cobre oscuro, no eran muy espesos. Entre las cruces de los ladrones y la de Jesús había bastante espacio para que un hombre a caballo pudiese pasar. Los dos ladrones sobre sus cruces ofrecían un espectáculo muy repugnante y terrible, especialmente el de la izquierda, que no cesaba de proferir injurias y blasfemias contra el Hijo de Dios.

XXXI Primera palabra de Jesús en la Cruz

Acabada la crucifixión de los ladrones, los verdugos se retiraron, y los cien soldados romanos fueron relevados por otros cincuenta, bajo el mando de Abenadar, árabe de nacimiento, bautizado después con el nombre de Ctesifón; el segundo jefe se llamaba Casio, y recibió después el nombre de Longinos. En estos momentos llegaron doce fariseos, doce saduceos, doce escribas y algunos ancianos, que habían pedido inútilmente a Pilatos que mudase la inscripción de la cruz, y cuya rabia se había aumentado por la negativa del gobernador. pasando por delante de Jesús, menearon desdeñosamente la cabeza, diciendo: “¡Y bien, embustero; destruye el templo y levántalo en tres días! – ¡Ha salvado a otros, y no se puede salvar a sí mismo! – ¡Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz! – Si es el Rey de Israel, que baje de la cruz, y creeremos en Él”. Los soldados se burlaban también de Él. Cuando Jesús se desmayó, Gesmas, el ladrón de la izquierda, dijo: “Su demonio lo ha abandonado”. Entonces un soldado puso en la punta de un palo una esponja con vinagre, y la arrimó a los labios de Jesús, que pareció probarlo. El soldado le dijo: “Si eres el Rey de los judíos, sálvate tú mismo”. Todo esto pasó mientras que la primera tropa dejaba el puesto a la de Abenadar. Jesús levantó un poco la cabeza, y dijo: “¡Padre mío, perdonadlos, pues no saben lo que hacen!”. Gesmas gritó: “Si tú eres Cristo, sálvate y sálvanos”. Dimas, el buen ladrón, estaba conmovido al ver que Jesús pedía por sus enemigos. La Santísima Virgen, al oír la voz de su Hijo, se precipitó hacia la cruz con Juan, Salomé y María Cleofás. El centurión no los rechazó. Dimas, el buen ladrón, obtuvo en este momento, por la oración de Jesús, una iluminación interior: reconoció que Jesús y su Madre le habían curado en su niñez, y dijo en vos distinta y fuerte:

“¿Cómo podéis injuriarlo cuando pide por vosotros? Se ha callado, ha sufrido paciente todas vuestras afrentas, es un Profeta, es nuestro Rey, es el Hijo de Dios”. Al oír esta reprensión de la boca de un miserable asesino sobre la cruz, se elevó un gran tumulto en medio de los circunstantes: tomaron piedras para tirárselas; mas el centurión Abenadar no lo permitió. Mientras tanto la Virgen se sintió fortificada con la oración de su Hijo, y Dimas dijo a su compañero, que continuaba injuriándolo: “¿No tienes temor de Dios, tú que estás condenado al mismo suplicio? Nosotros lo merecemos justamente, recibimos el castigo de nuestros crímenes; pero éste no ha hecho ningún mal. Piensa en tu última hora, y conviértete”. Estaba iluminado y tocado: confesó sus culpas a Jesús, diciendo: “Señor, si me condenáis, será con justicia; pero tened misericordia de mí”. Jesús le dijo: “Tú sentirás mi misericordia”. Dimas recibió en este momento la gracia de un profundo arrepentimiento. Todo lo que acabo de contar sucedió entre las doce y las doce y media, y pocos minutos después de la Exaltación de la cruz; pero pronto hubo un gran cambio en el alma de los espectadores, a causa de la mudanza de la naturaleza.

XXXII Eclipse de sol – Segunda y tercera palabras de Jesús

Cuando Pilatos pronunció la inicua sentencia, cayó un poco de granizo; después el Cielo se aclaró hasta las doce, en que vino una niebla colorada que oscureció el sol: a la sexta hora, según el modo de contar de los judíos, que corresponde a las doce y media, hubo un eclipse milagroso del sol. Yo vi cómo sucedió, mas no encuentro palabras para expresarlo. Primero fui transportada como fuera de la tierra: veía las divisiones del cielo y el camino de los astros, que se cruzaban de un modo maravilloso; vi la luna a un lado de la tierra, huyendo con rapidez, como un globo de fuego. Enseguida me hallé en Jerusalén, y vi otra vez la luna aparecer llena y pálida sobre el monte de los Olivos; vino del Oriente con gran rapidez, y se puso delante del sol oscurecido con la niebla. Al lado occidental del sol vi un cuerpo oscuro que parecía una montaña y que lo cubrió enteramente. El disco de este cuerpo era de un amarillo oscuro, y estaba rodeado de un círculo de fuego, semejante a un anillo de hierro hecho ascua. El cielo se oscureció, y las estrellas aparecieron despidiendo una luz ensangrentada. Un terror general se apoderó de los hombres y de los animales: los que injuriaban a Jesús bajaron la voz. Muchos se daban golpes de pecho, diciendo: “¡Que la sangre caiga sobre sus verdugos!”. Otros de cerca y de lejos, se arrodillaron pidiendo perdón, y Jesús, en medio de sus dolores, volvió los ojos hacia ellos. Las tinieblas se aumentaban, y la cruz fue abandonada de todos, excepto de María y de los caros amigos del Salvador. Dimas levantó la cabeza hacia Jesús, y con una humilde esperanza, le dijo: “¡Señor, acordaos de mí cuando estéis en vuestro reino!”. Jesús le respondió: “En verdad te lo digo; hoy estarás conmigo en el Paraíso”. María pedía interiormente que Jesús la dejara morir con Él. El Salvador la miró con una ternura inefable, y volviendo los ojos hacia Juan, dijo a María: “Mujer, este es tu hijo”. Después dijo a Juan: “Esta es tu Madre”. Juan besó respetuosamente el pie de la cruz del Redentor. La Virgen Santísima se sintió acabada de dolor, pensando que el momento se acercaba en que su divino Hijo debía separarse de ella. No sé si Jesús pronunció expresamente todas estas palabras; pero yo sentí interiormente que daba a María por Madre a Juan, y a Juan por hijo a María. En tales visiones se perciben muchas cosas, y con gran claridad que no se hallan escritas en los Santos Evangelios.

Entonces no parece extraño que Jesús, dirigiéndose a la Virgen, no la llame Madre mía, sino Mujer; porque aparece como la mujer por excelencia, que debe pisar la cabeza de la serpiente, sobre todo, en este momento en el que se cumple esta promesa por la muerte de su Hijo. También se comprende muy claramente que, dándola por Madre a Juan, la da por Madre a todos los que creen en su nombre y se hacen hijos de Dios. Se comprende también que la más pura, la más humilde, la más obediente de las mujeres, que habiendo dicho al ángel: “Ved aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra”, se hizo Madre del Verbo hecho hombre: oyendo la voz de su Hijo moribundo obedece y consiente en ser la Madre espiritual de otro hijo, repitiendo en su corazón estas mismas palabras con una humilde obediencia, y adopta por hijos suyos a todos los hijos de Dios, a todos los hermanos de Jesucristo. Es más fácil sentir todo esto por la gracia de Dios, que expresarlo con palabras, y entonces me acuerdo de lo que me había dicho una vez el Padre celestial: “Todo está revelado a los hijos de la Iglesia que creen, que esperan y que aman”.

XXXIII Estado de la ciudad y del templo – Cuarta palabra de Jesús

Era poco más o menos la una y media; fui transportada a la ciudad para ver lo que pasaba. La hallé llena de agitación y de inquietud; las calles estaban oscurecidas por una niebla espesa; los hombres, tendidos por el suelo con la cabeza cubierta; unos se daban golpes de pecho, y otros subían a los tejados, mirando al cielo y se lamentaban. Los animales aullaban y se escondían; las aves volaban bajo y se caían. Pilatos mandó venir a su palacio a los judíos más ancianos, y les preguntó qué significaban aquellas tinieblas; les dijo que él las miraba como un signo espantoso, que su Diosestaba irritado contra ellos, porque habían perseguido de muerte al Galileo, que era ciertamente su Profeta y su Rey; que él se había lavado las manos; que era inocente de esa muerte; mas ellos persistieron en su endurecimiento, atribuyendo todo lo que pasaba a causas que no tenían nada de sobrenatural. Sin embargo, mucha gente se convirtió, y también todos aquellos soldados que presenciaron la prisión de Jesús en el monte de los Olivos, que entonces cayeron y se levantaron. La multitud se reunía delante de la casa de Pilatos, y en el mismo sitio en que por la mañana habían gritado: “¡Que muera! ¡que sea crucificado!”, ahora gritaba: “¡Muera el juez inicuo! ¡que su sangre recaiga sobre sus verdugos!”. El terror y la angustia llegaban a su colmo en el templo. Se ocupaban en la inmolación del cordero pascual, cuando de pronto anocheció. Los príncipes de los sacerdotes se esforzaron en mantener el orden y la tranquilidad, encendieron todas las lámparas; pero el desorden aumentaba cada vez más. Yo vi a Anás, aterrorizado, correr de un rincón a otro para esconderse. Cuando me encaminé para salir de la ciudad, los enrejados de las ventanas temblaban, y sin embargo no había tormenta. Entretanto la tranquilidad reinaba alrededor de la cruz.

El Salvador estaba absorto en el sentimiento de un profundo abandono; se dirigió a su Padre celestial, pidiéndole con amor por sus enemigos. Sufría todo lo que sufre un hombre afligido, lleno de angustias, abandonado de toda consolación divina y humana, cuando la fe, la esperanza y la caridad se hallan privadas de toda luz y de toda asistencia sensible en el desierto de la tentación, y solas en medio de un padecimiento infinito. Este dolor no se puede expresar. Entonces fue cuando Jesús nos alcanzó la fuerza de resistir a los mayores terrores del abandono, cuando todas las afecciones que nos unen a este mundo y a esta vida terrestre se rompen, y que al mismo tiempo el sentimiento de la otra vida se oscurece y se apaga: nosotros no podemos salir victoriosos de esta prueba sino uniendo nuestro abandono a los méritos del suyo sobre la cruz. Jesús ofreció por nosotros su misericordia, su pobreza, sus padecimientos y su abandono: por eso el hombre, unido a Él en el seno de la Iglesia, no debe desesperar en la hora suprema, cuando todo se oscurece, cuando toda luz y toda consolación desaparecen. Jesús hizo su testamento delante de Dios, y dio todos sus méritos a la Iglesia y a los pecadores. No olvidó a nadie; pidió aún por esos herejes que dicen que Jesús, siendo Dios, no sintió los dolores de su Pasión; y que no sufrió lo que hubiera padecido un hombre en el mismo caso. En su dolor nos mostrósu abandono con un grito, y permitió a todos los afligidos que reconocen a Dios por su Padre un quejido filial y de confianza. A las tres, Jesús gritó en alta voz: “¡Eli, Eli, lamma sabactani!”. Lo que significa: “¡Dios mío! ¡Dios mío! ¿Por qué me has

abandonado?”. El grito de Nuestro Señor interrumpió el profundo silencio que reinaba alrededor de la cruz: los fariseos se volvieron hacia Él y uno de ellos le dijo: “Llama a Elías”. Otro dijo: “Veremos si Elías vendrá a socorrerlo”. Cuando María oyó la voz de su Hijo, nada pudo detenerla. Vino al pie de la cruz con Juan, María, hija de Cleofás, Magdalena y Salomé.